摘要:一男子工作时突发不适送医抢救无效死亡,引发社会关注。事件引发思考,关于抢救超过48小时无法认定为工伤的规定是否合理。本文呼吁重新审视工伤认定标准,考虑实际情况,保障劳动者权益。也强调劳动者自身应注意健康,预防意外发生。

本文目录导读:

一名男子在工作时突发不适,紧急送医抢救,经过长达59小时的全力救治,最终仍不幸离世,在事件的处理过程中,关于工伤认定的争议也随之浮出水面,抢救时间超过48小时无法认定为工伤的规定引起了社会各界的热议,在此,我们将从事件本身出发,探讨这一规定的合理性与否。

事件回顾

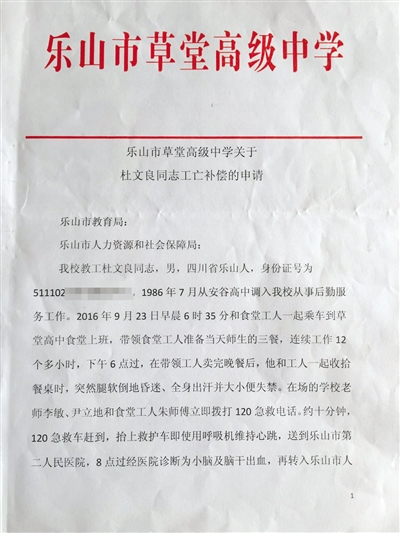

据报道,这名男子在工作过程中突发身体不适,同事立即将其送往医院抢救,经过连续三天的紧急救治,仍未能挽回其生命,整个抢救过程长达59小时,可谓是一场与死神的拉锯战,在救治结束后,有关部门却认定该事件不属于工伤事故。

关于工伤认定的争议

在此事件中,关于工伤认定的争议主要集中于两个方面:一是抢救时间超过48小时无法认定为工伤的规定是否合理;二是从医学角度,抢救时间的延长是否意味着工伤的可能性增大。

关于第一个争议点,现行法律法规中确实存在关于工伤认定时间限制的规定,这些规定是否适应现实情况,是否过于僵化,值得我们深入探讨,在本案中,男子虽然抢救时间超过48小时,但其在工作过程中突发不适,显然与工作环境、工作压力等因素有关,从实际情况出发,是否应该放宽工伤认定的时间限制,值得我们深思。

对于第二个争议点,从医学角度来看,抢救时间的延长往往意味着病情的复杂性和不确定性增加,在这种情况下,不能简单地以抢救时间长短来否定工伤的可能性,我们应该综合考虑医学因素和法律法规,以更加科学、合理的方式进行工伤认定。

关于抢救时间限制规定的分析

针对抢救时间超过48小时无法认定为工伤的规定,我们需要从以下几个方面进行分析:

1、法律法规的完善:现行法律法规中关于工伤认定时间限制的规定可能存在一定的局限性,随着医学的发展和实际情况的变化,这些规定可能已经无法适应现实需求,我们需要对法律法规进行完善,以适应新的情况。

2、工伤认定的原则:工伤认定的原则应该是保护劳动者的合法权益,确保其在遭受工作伤害时能够得到及时、公正的救助,我们应该根据具体情况,综合考虑各种因素,进行工伤认定,而不是简单地以抢救时间为标准。

3、医学因素与工伤认定的关系:医学因素在工伤认定中具有重要地位,抢救时间的延长可能意味着病情的复杂性和不确定性增加,但这并不能否定工伤的可能性,我们应该综合考虑医学因素和法律法规,进行科学的工伤认定。

4、社会舆论与公众认知:社会舆论和公众认知对于工伤认定也有一定影响,在此事件中,社会广泛关注抢救时间超过48小时无法认定为工伤的规定是否合理,相关部门应该积极回应社会关切,加强与社会沟通,提高工伤认定的透明度和公正性。

针对男子工作时突发不适送医抢救死亡事件引发的思考,我们认为抢救时间超过48小时无法认定为工伤的规定存在一定的局限性,为了更合理地保护劳动者的合法权益,我们应该综合考虑法律法规、医学因素、社会舆论和公众认知等多方面因素,对工伤认定制度进行完善,我们还应该加强与社会沟通,提高工伤认定的透明度和公正性。

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号