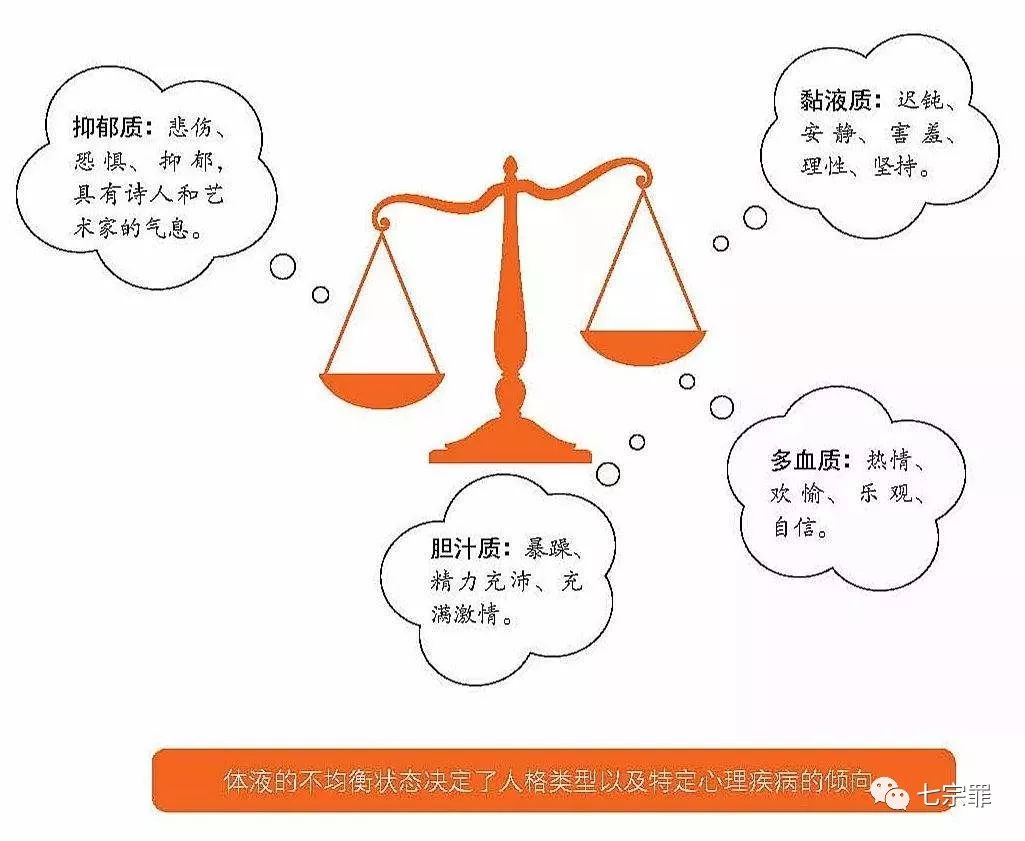

从心理学角度看,嫉妒心理的根源在于个体对于他人拥有的优势、成就、地位或资源的渴望与自身状况的对比产生的负面情绪体验。这种心理反应源于人类的社会比较和竞争心理,涉及自我认知、自我价值感和自尊心的波动。当个体感受到自己在某些方面的不足或无法获得期望的成就时,容易产生嫉妒心理,这种心理若过度发展,可能引发焦虑、抑郁等心理问题。

本文目录导读:

嫉妒作为一种复杂的情感体验,普遍存在于人们的日常生活中,当我们看到他人拥有我们所没有的东西,或者他人在某些方面表现出超越我们的能力时,嫉妒心理便悄然滋生,从心理学角度来看,嫉妒心理的根源究竟是什么呢?本文将对此进行深入探讨。

心理学视角下的嫉妒心理

从心理学角度来看,嫉妒心理的根源可以归结为以下几个方面:

1、自我价值感的保护

人们常常通过与他人比较来评价自己的价值和地位,当发现自己在某些方面不如他人时,为了保护自我价值感,个体容易产生嫉妒心理,这种心理机制是人类在进化过程中形成的,旨在保护个体免受过度自我贬低和自卑情绪的影响。

2、社会比较与心理不平衡

社会比较是指个体将自己的成就、能力、地位等与他人进行比较的过程,当个体发现自己在某些方面不如他人时,便会产生心理不平衡感,从而引发嫉妒心理,这种心理不平衡感可能导致个体产生焦虑、抑郁等负面情绪,进而影响其心理健康和人际关系。

3、竞争与焦虑

人类社会普遍存在竞争现象,而嫉妒心理往往与竞争紧密相连,在竞争过程中,个体为了获得优势地位,可能会产生对他人的羡慕、不满和焦虑等情绪,进而演变为嫉妒心理,现代社会的高度竞争压力也加剧了人们的焦虑感,从而加剧了嫉妒心理的产生。

嫉妒心理的深层根源

除了上述心理学视角外,嫉妒心理的根源还可以从以下几个方面进行探讨:

1、童年经历与家庭环境

童年时期的经历和家庭环境对个体成年后的心理健康产生深远影响,在缺乏关爱、支持或过度批评的家庭环境中成长的个体,可能在成年后更容易产生嫉妒心理,这些人在与他人比较时,更容易产生自我价值感的波动和不安全感。

2、社交媒体的负面影响

社交媒体的普及使得人们更容易与他人进行比较,通过社交媒体,人们可以看到他人的成功和美好生活,而自己的不足则显得愈发明显,这种频繁的对比可能导致个体产生心理不平衡和嫉妒情绪。

3、文化价值观的影响

不同文化背景下的价值观和社会规范可能对个体的嫉妒心理产生影响,在某些文化中,成功、地位和财富被高度重视,这种价值观可能导致个体更容易产生嫉妒心理,而在强调平等、互助和团结的文化背景下,个体的嫉妒心理可能会得到一定程度的缓解。

应对嫉妒心理的策略

为了有效应对嫉妒心理,个体可以采取以下策略:

1、增强自我认知:了解自己的价值观、需求和优势,从而减少对他人成就的过度关注。

2、改变社会比较方式:将注意力从与他人比较转向自我成长和发展,关注自己的进步和努力。

3、建立支持系统:寻求亲朋好友的支持和理解,共同分享成长和成功的经验。

4、培养积极的应对方式:学会以积极的心态面对挑战和困难,通过健康的方式缓解压力和焦虑。

从心理学角度来看,嫉妒心理的根源涉及多个方面,包括自我价值感的保护、社会比较与心理不平衡、竞争与焦虑以及童年经历、家庭环境、社交媒体和文化价值观等深层因素,为了有效应对嫉妒心理,个体需要了解自己的情绪和需求,采取积极的应对方式,并建立健康的支持系统。

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号